In questo primo scorcio del XXI secolo hanno fatto parlare di sé due scrittori di talento, più o meno coetanei, autori di

due

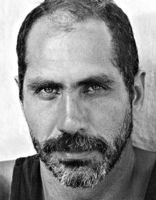

script appassionati e originali pensati per lo stesso regista: il primo è il messicano

Guillermo Arriaga, il

secondo il francese di origini italiane Tonino Benacquista.

Arriaga (classe 1958) ha scritto un romanzo d'amore, di

amicizia e di morte dalle tinte fosche e oniriche -

Il bufalo della notte - e un cupo, irrespirabile

noir

rurale,

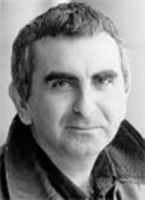

Un dolce odore di morte (editi ambedue da Fazi). Benacquista, meno noto ma decisamente non meno importante,

classe 1961, ha scritto un memorabile, grottesco, surreale, frondoso romanzo-

pochade -

Saga (Einaudi) - sulle

disavventure di quattro disgraziatissimi sceneggiatori che vengono assoldati da una rete televisiva per scrivere una

soap trasmessa tra le quattro e le cinque del mattino; un folgorante, indimenticabile

thriller metafisico,

tra Hitchcock e Pirandello, dal titolo

Qualcun altro (Einaudi); e, più recentemente, una godibile, spassosa commedia

nera (

Malavita, Ponte alla Grazie; tra i ringraziamenti figura Nicholas Pileggi, autore di

Wiseguy e

co-sceneggiatore di

Scorsese sia per l'adattamento cinematografico,

Quei bravi ragazzi, che del suo successivo

pendant Casinò) sulle umoristiche sorti di una famiglia americana, il cui

pater familias è un pentito della

mafia sotto custodia protettiva, in un paese della provincia normanna…

Arriaga

Arriaga, scrittore piuttosto classico (sia dal punto di vista linguistico che narrativo) ha firmato le sceneggiature dei

film del talentuoso

Alejandro Gonzaléz Iñárritu -

Amores perros (1999) e

21 grammi (2003), e presto vedremo

anche il suo ultimo

Babel presentato a Cannes - con un taglio ardito nell'orchestrazione della partitura narrativa e

un gusto assai "destrutturante" per il montaggio frastagliato, che gioca con i piani temporali del racconto (paralleli nel

primo film, asincronici nel secondo). Benacquista, scrittore dotato e versatile, è invece lo sceneggiatore dei due

notevoli, sincopati noir di Jacques Audiard:

Sulle mie labbra (2001) e

Tutti i battiti del mio cuore

(2005).

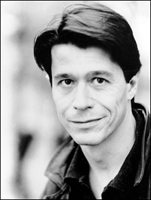

Il francese Emmanuel Carrère (classe 1957, e dunque della stessa generazione di

Arriaga e Benacquista), l'autore di

Facciamo un gioco e soprattutto de

La settimana bianca (pubblicati ambedue da Einaudi), non è un nome nuovo

per i cinefili - dal suo sconvolgente

L'avversario (sempre Einaudi) è stato tratto nel 2002 il film di Nicole

Garcia con Daniel Auteuil -, ma il film in questi giorni nella sale,

L'amore sospetto, segna il suo esordio come

regista, adattando proprio un suo romanzo del 1986 (scritto a Biarritz tra l'aprile e il maggio del 1985),

Baffi

(

La moustache, che è anche il titolo originale del film). La storia ha un abbrivo tra Pirandello e Gogol: lui,

Marc (uno straordinario Vincent Lindon), chiede a lei, Agnès (proprio l'Emmanuele Devos di

Sulle mie labbra,

Tutti i battiti del mio cuore e

L'avversario), come starebbe senza i baffi (baffi folti, virili,

mustacchi), lei sta al gioco, stuzzicandolo, prima di andare a comprare qualcosa al supermercato, in attesa di

trascorrere la serata dai loro migliori amici, Serge e Veronique. Lui, d'instinto - tra la provocazione e il gioco -

comincia allora a radersi, ad eliminare la folta peluria sopra il labbro, giocando poi a nascondino con Agnès quando

rientra. Nello specchio, infine, la rivelazione davanti a lei, ma Agnès non sembra accorgersene. Non solo: a cena nemmeno

i due più cari amici vi fanno cenno. Sale il nervosismo parallelamente al senso di inadeguatezza. E' uno scherzo, una

congiura, o si è aperta una falla nel tessuto della realtà? Nel libro non era difficile mantenere l'ambiguità necessaria

per spiazzare personaggi e lettore: la scrittura ha in sé un potenziale di allusività e risonanza che il cinema tende

invece ad annullare attraverso la flagrante evidenza delle proprie immagini. C'era curiosità nel vedere come Carrère

avrebbe affrontato questo consistente scoglio "ermeneutico". Lo fa nel modo più classico e più efficace: attraverso una

brusca transizione di montaggio, ereditando la lezione di Fritz Lang e di Otto Preminger, il loro sottile lavorìo di

indagine, scavo ed erosione della leggibilità del reale (

La donna del ritratto e

Dietro la porta chiusa del

primo,

Vertigine del secondo). Con il protagonista nella vasca da bagno, tra il pensiero e l'azione, tra la

consapevolezza del sé e la propria immagine riflessa dello specchio della

toilette, c'è giusto lo spazio di un

salto di montaggio, e qui cresce l'alta cassa di risonanza e proliferazione polisemica del cinema, il suo grado massimo di

ambiguità e scivolamento tra la dimensione della mente e lo scorrere della realtà. In quale delle due dimensioni si

localizzerà la prossima inquadratura? E' l'inquadratura del taglio dei baffi, atto senza ritorno e senza risarcimento.

Gli

altri (la moglie, gli amici, i colleghi di lavoro) non solo non riconoscono il passaggio, la metamorfosi, ma

addirittura affermano

di non averlo mai visto con i baffi. Che cosa si nasconde dietro? Lo spettatore, come Marc,

pensa d'acchito ad uno scherzo grottesco e inquietante (Agnès, del resto, non è nuova a questi scontri frontali con la

realtà delle cose, a non ammettere davanti a tutti evidenze oggettive, come suggerisce la storia dei termosifoni). Anzi

forse è una congiura, dove i complici, gli attori principali di questa beffarda recita, sono le persone più vicine, più

aderenti alla vita del protagonista. Ma poi si fa sempre più strada l'ipotesi che si nasconda in Marc una disfunzione

dell'apparato psichico o più radicalmente di quello neurofisiologico. Si apre la vertigine, e ci si sente come mosche

impigliate nella ragnatela del vivere. E a nulla valgono i disperati tentativi di Marc per sostenere la sua - la nostra

- realtà, quella cioè di chi ha visto e sentito la (presunta) tangibilità dei baffi: le foto di un viaggio a Bali (che poi

si dimostrerà inesistente, e questo a dire il vero più nel romanzo che nel film) e di una vecchia carta d'identità,

elementi diegetici che complicano la vicenda, che permettono al

plot di non chiudersi in una sola direzione, ma di

allargare il quadro dei riferimenti, delle colpe, della

krisis. All'improvviso si apre la voragine, scompaiono, per

ammissione di Agnès (

sempre attraverso la sua fonte), anche la cena della sera precedente, gli amici più cari, gli

affetti più esclusivi: Serge e Veronique non sono mai esistiti, Marc ha perso da tempo un padre che crede ancora vivo. A

che serviranno mai alcune foto davanti a questo trauma, a questo tracollo? Foto e specchi non sono altro che rifrazioni,

meglio

diffrazioni, della realtà e del vivere, e dunque non più testimonianze inoppugnabili.

E se invece esistesse un complotto del reale (come forse accadeva in

Niente da nascondere - Caché di Michael

Haneke), se il malfunzionamento fosse nel tessuto delle cose, se si fosse incrinato il piano temporale della realtà, se

la crepa abitasse in un

hic et nunc difettoso? Se, insomma, fosse lo statuto stesso della realtà a essere messo in

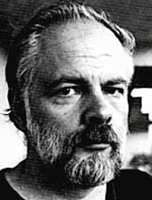

forse? C'è un riferimento letterario a tutto questo, ed è Philip K. Dick, al suo fantastico spaesante,

unheimlich.

Stupisce forse che Carrère abbia scritto un'appassionante biografia dello scrittore americano dal titolo

Io sono vivo e

voi siete morti? Le scelte linguistiche adottate da Carrère mantengono questa corrente di ambiguità, questo crinale

diegetico, questo logorante, affascinante, stato di sospensione con un montaggio che procede a singhiozzo, per bruschi

asindeti, impattando i piani euristici e conservando le potenziali transizioni. Con lunghe dissolvenze che si spengono con

gradualità e lentezza in alcuni momenti topici della narrazione, come una sorta di oscuramento (o di reticenza) del reale.

Attraverso una fotografia cruda, a tratti violenta, che rinuncia volutamente ai chiaroscuri, e dunque sempre

in luce; con l'espansione innaturale di un significante

sound design, come già accadeva nei film di Robert

Bresson.

Davanti alla paura, la paura di un internamento (nel film) o di una congiura a fini omicidi (nel libro), non resta allora

che la fuga, antico retaggio dell'intreccio dominato dall'

unheimliche, il perturbante che governa il familiare e

che non dovremmo mai vedere, perché destinato a rimanere nascosto (cfr. il saggio

Il perturbante di Sigmund Freud

del 1919 e le interpretazioni relative di Schelling). E nella rappresentazione della fuga, Carrère adotta ancora la

straordinaria

chance semiotica offerta dal montaggio cinematografico: annulla la rappresentazione dello spostamento

fisico, come fosse una sorta di viaggio mentale, sposando la vertigine dell'ellissi, e senza soluzione di continuità

giunta con il più semplice e potente dei raccordi la transizione dal taxi parigino a quello cinese in un'indimenticabile

carrellata-

travelling sui quartieri più popolari di Hong Kong, mentre il protagonista sta ancora dormendo.

La parte "orientale" del film è anche la più straniante. Un'apnea esistenziale, ritmata dalla coazione a ripetere

(l'andirivieni continuo sul

ferry-boat da Kowloon a Hong Kong e da Hong Kong a Kowloon) ancora ossessivamente senza

soluzione di continuità, con la cartolina dedicata ad Agnès in tasca, tangibile testimonianza di un altro da sé all'altro

capo del mondo. Qualcosa sembra finalmente ricucirsi, nella presa di coscienza che non può più esistere un ritorno, e

nell'adattamento ad una realtà che sembra non soffrire più di strappi e psicopatologie. Poi il trasferimento a Macao, la

nuova vita, i baffi che ricrescono.

Quindi l'ultimo atto, la definitiva irruzione. Di ritorno all'albergo di Macao, Marc riceve una visita, quella di Agnès.

Anzi lei è già in camera che lo aspetta. Anzi lei, più che una presenza o un fantasma dell'inconscio, sembra essere lì da

tempo, un tempo non meglio precisato e forse già sepolto nell'oblio del rimosso. Lo spaesamento dell'

unheimliche si

traduce in uno spiazzamento spazio-temporale. Qui le strade del romanzo e del film si dividono radicalmente. Nel libro

l'improvvisa apparizione di Agnès produce in Marc uno shock non ulteriormente ricucibile, uno strappo terminale senza

domani. Approssimandosi, come nel film, a radersi per la seconda volta, Marc affonda il rasoio oltre i baffi, nella

carne - dalle gengive all'osso, fino al palato e di qui alla gola - alla ricerca di una porzione irriducibile di un sé

ormai troppo dilaniato - squartato (

écartelé, direbbe Cioran) - per poter più esistere. Nel film si assiste invece

ad una sorta di eterno ritorno: Marc termina la rasatura dei baffi, e

finalmente, in una sorta di risarcimento

postumo, Agnès si accorge del mutamento che lei stessa ha invogliato, manifestando il proprio apprezzamento. Tutto si

consuma nello spazio di pochi secondi e di poche prosaiche parole. Tutto il tempo - psicologico? - dell'attesa e della

speranza viene consumato in pochi istanti, lasciando quasi una sorta di amaro in bocca; un'epifania interrotta e digerita

dal quotidiano già nel momento stesso della sua assunzione. Quindi Marc ha sempre avuto i baffi? Tutto il film è una sorta

di percorso catartico attraverso una peripezia della mente e del sogno: la soddisfazione che viene finalmente offerta a

Marc da Agnès? E' stato dunque il delirio del protagonista a svolgere tutto il

running time del film? O il delirio

è questo presente di Macao, con Agnès che sfoglia una rivista sul letto dell'albergo, quando più tardi Macao ripeterà le

stesse sorti di Bali, diventando un altro luogo inesistente? L'ultima inquadratura, l'ultima cesura, è il primo piano di

Marc che si sveglia nel cuore della notte, lo sguardo colto dal dubbio: lui non ha il coraggio di guardare accanto a sé,

per vedere se Agnès è ancora lì; noi siamo impossibilitati a vedere. Gli interrogativi permangono, aumentando così quel

tasso di ambiguità che invece il romanzo tendeva ad annullare.